老松岭中玉莲花

来源: 牡丹江双拥孙平 发布时间:2022-08-16 阅读次数:

这是一篇早该发现的报道,因为故事主人公的朴素淡然、默默无闻而被埋没至今。

赵玉莲,一位半个世纪坚守初心的拥军妈妈。她将自己的大半生与老松岭隧道守卫部队的战士们紧紧联系在一起,使成百上千名守护隧道的战士感受到了家的温暖。她凭借一颗温厚善良的心, 播撒芬芳真情,演绎着军民鱼水最美好的故事。

(赵玉莲)

群山黛脉间,恩情半世缘

在祖国东北黑龙江省与吉林省的交接处,有一个叫老松岭的地方,当地人叫它"玛勒瑚里窝集",满语的意思是"路途遥远的森林"。这里地属老爷岭山脉,同系长白山余脉。岭北为黑龙江省、岭南为吉林省。这里白山黑水、苍松翠柏、山深岭绵、雄浑苍茫,悠远深邃中带着淡然和静谧,浓茂苍劲中透着生机与希望。

(老松岭)

远远地传来金属铿锵错落的碰撞声,高亢明亮的汽笛声伴着一辆蒸汽机车吐着烟雾穿过老松岭隧道疾驰而来。那汽笛声冲破了这里的宁静与停滞,在森林上空涟漪般地荡漾远去。

老松岭隧道,始建于1933年,全长1898米,是图佳铁路线上最长的隧道,也是黑吉交界的“咽喉”要冲,距今已有88年的历史。坚实的隧道贯通西东,倔强地撑开两面翡翠绿墙,拱卫着铁路青龙,从在群山黛脉之间蜿蜒穿过。

就在这片山岭深处,有一群百姓和一群战士,因为这条隧道而结缘。半个世纪他们相依相扶、恩情相守,用军民之情与家国之爱,让这条北国隧道有了温度、有了生命。

(老松岭隧道)

玉莲花开,香满山岭

故事的主人公赵玉莲,1938年出生,现住黑龙江省牡丹江市。如今已经83岁的赵玉莲身体依然硬朗,虽然皱纹爬上了嘴角、眼角、额头,但仍然衣着朴素、干净麻利,说起话来又清脆又好听,温柔的眼睛永远微微笑着,好像总能看到灿烂的阳光。

新中国成立初期,百废待兴。由于国家建设的需要,黑土地上的优质木材乘着北国列车被运往全国各地。六十年代,黑龙江省牡丹江市东京城林业局老松岭贮木厂汽车队的林业工人们带着使命、携带家属来到老松岭隧道旁,在荒凉偏僻的大山里安家落户。当时30岁的赵玉莲跟随在东京城林业局贮木厂汽车队当厨师的丈夫孙树山来到这里,从此与老松岭隧道守卫部队的战士们开始了一段长达50余年的相守岁月。

(左孙树山、右赵玉莲)

赵玉莲回忆道:“我记得我是从1968年开始认识那些看守隧道的战士的。有干部、有士兵,每一茬都有30来人。早先是军人、后来是武警,他们都是人民子弟兵。直到2012年这支队伍撤走,我一直跟他们是邻居。”

“当时日子苦,我真是心疼这些远离爹娘的孩子们。哪个战士生病了,我就去照顾照顾。”

“平时战士自己洗洗衣服还能凑合,针线活他们可不会呀。训练时衣服被磨破了、树枝子把衣服刮烂了,我看见了就帮他们缝缝补补。”

说起这些事的时候赵玉莲面带微笑、轻描淡写。

53个春夏秋冬,近2万个日日夜夜,部队领导换了一任又一任,士兵走了一茬又一茬。从战士们口中的“嫂子”,到后来的“孙婶”,再到今天的“老妈”,在赵玉莲心里,所有的战士都是她的孩子。照看病号送面汤,洗衣做被补衣裳,赵玉莲想尽一切办法,用自己的力量帮助着这些战士们。每一届老松岭的战士差不多都吃过她家的饭、穿过她补的衣。

坚持才能恒久,淡然才会微笑。试问有多人能够像赵玉莲这样,如此通透明达、淡然洒脱、利他为人、半生如一?正像毛主席说的:“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事……艰苦奋斗几十年如一日,这才是最难最难的啊!”

“人家小小年纪就给国家出力,我不得好好对他们么!”赵玉莲由衷感慨。

“玉莲”人如其名。“玉”坚韧通透、“莲”圣洁纯真。历经半个多世纪执着坚守的赵玉莲,宛如深山净潭中美丽的玉莲花,纤弱的身体扛得起艰苦岁月,小小的掌心蕴含着大大的力量。任凭风吹泥浊,一心倾注恩泽,全力守护着一群生机勃勃的战士,心心相连、紧紧相畏、亲密无间。

铁打的营盘,无悔的兵

“山间听鸟鸣,雪里数星星。蚊虫常相伴,松涛诉真情”是老松岭隧道哨所的真实写照。

东北的冬季寒冷漫长,无边的厚重与洁白,充斥着整个世界。士兵们每年的大部分时光,都要与齐腰大雪话家常、与晶莹冰棱共成长。

从春天开化一直到秋天下霜,有飘着甜味儿的白桦树、看得人心里发暖的漫山的映山红。除了满眼的喜人美景之外,还有小咬、蚊子、瞎虻,飞虫军团三班倒着冲锋陷阵。

一群稚气未脱的年轻人,每天伫立在岗亭中迎接穿洞而过的列车。严寒中,眼眉和睫毛上挂着霜花,冻红的双手紧握钢枪。仲夏里,严紧的风纪扣让流淌的汗水浸透了衣领。祖国的第一缕阳光洒在他们脸上,映射出清澈又坚毅的目光。列车向他们鸣笛致意,他们向列车庄严敬礼。他们日复一日、年复一年,安全守卫着一列列轰鸣的列车奔向远方。

(老松岭隧道)

青春无价,青春无悔。当兵或许会辛苦几年,但没当过兵真的会后悔一生!

面对艰苦条件,一批批战士无怨无悔,把青春洒在了老松岭的土地上。那时候他们还不知道,大通铺上住着的那些讨厌的家伙们已经成了自己一生的宿命——战友;那时候他们还不知道,每天的跌倒爬起、浴火淬炼,无形之中已经让自己慢慢蜕变。

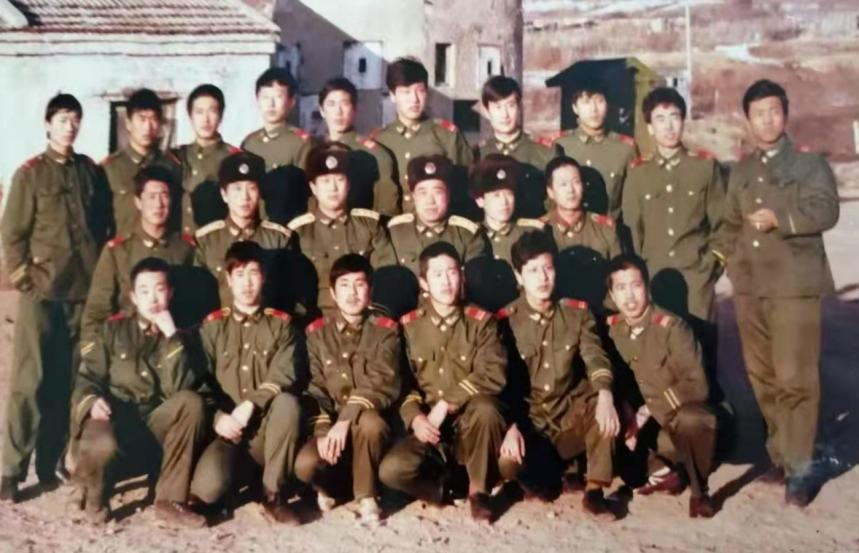

(老松岭隧道守卫部队的战士)

由清纯稚嫩的毛头小伙儿,经过砺练打磨成长为一个男人、再成长为一名军人。一代代老松岭战士在老松岭将苍松翠柏的傲骨与坚韧渗入血液,最终带着军人的骨气散射到祖国大地,到更需要他们的地方去建设奋斗……

50多年来,赵玉莲已经记不清送走过多少批战士。“舍不得呀!这些孩子们走一批我哭一次、走一批我哭一次,一直守到最后一批战士离开……”说到这里老人眼里泛起了泪光。

时光流转,人员更迭,松涛阵阵,云卷云舒。老松岭隧道依然静静地躺卧在那片大山之中。

回望那个让老兵们每每想起都会眼眶湿润的山沟儿沟儿,回忆那个让老兵们只要是听见就会象打了鸡血般兴奋的地方。它见证的不仅仅是一段岁月,而是在它身边那些可爱的战士和勤劳的人民心中的那份无悔与执着。

土鸡蛋疙瘩汤,粗布补丁针线筐

赵玉莲说:“当时在铁路附近有30多户人家,我家离部队最近,部队在铁道南,我在家在铁道北,间隔100来米。是战士们一直照顾我们家,那时候家里种地、劈柴、挑水,这些重活都靠这些战士们帮衬着,我感激呀!”

赵合,1986年曾在老松岭任排长。“是部队给了周围老百姓安全感,周围百姓也关心部队战士的生活,这就是军民鱼水情啊!每逢春节、八一,都是孙婶带着村民来部队包饺子、打扫屋子。孙婶自家养的鸡、鸭、猪,逢年过节就给战士们送来。孙婶对战士们的照顾,几十年来从未间断,战士们都把她当妈妈看待。”

什么是军民鱼水情?就是淮海战役的小推车!就是亲人送水来解渴!就是无数个像赵玉莲一样的人民百姓箪食壶浆、支前援后、舍小为大、竭诚奉献。鱼离不开水,水养育着鱼。军人为民而生,人民尊兵崇军,他们相辅相成、共存共生。因为,他们都有一个共同的使命——保卫家园!

赵玉莲回忆说:“以前家家生活都困难,吃的更是供不上嘴儿。冬天时咱这边太冷,只能吃到土豆、咸菜、冻白菜。我家老头是厨子,做点好吃的就送到部队上给战士们解解馋。但部队有纪律呀,部队的干部、战士说什么也不收,我们只好放下东西转身就走。”

马维亮,1977年到1983年,曾在老松岭驻地担任排长。“是那个伟大的时代造就了这位伟大的母亲。由于隧道挖掘,老松岭驻地两边的土地都是石子地,种不出什么菜,所以部队伙食水平比较低。孙婶看部队没有菜了,就把自家种的豆角、大头菜给部队送来。孙叔、孙婶还带战士们开荒,教战士们种地。战士们轮流做饭的时候,也是孙叔来给部队帮厨,教战士们做饭。”

刘英哲,1986年在老松岭曾担任班长。“我记忆最深的是那年老松岭遭遇暴风雪。大雪封山铁路封线,补给供应不上,部队粮食紧缺。在最艰难的时刻,是孙婶亲自送来一袋米和一袋面,缓解了部队的燃眉之急。等两天后通车,部队有了新粮,才把粮食还给了孙婶。那个时候,每家的细粮份例都非常少,孙婶把自家的细粮给部队战士们留着,生怕战士们吃不饱。这种米粮之恩、果腹之情,是永远都无以为报的!”

刘志坚,1988年到老松岭时年仅18岁。 “我最想念孙婶包的山野菜饺子、山芹菜包子、孙婶煮的荷包蛋,还有孙婶摘的山草莓……”

(老松岭隧道守卫部队的战士)

赵玉莲回忆:“咱们这天儿冷,战士全天倒班值岗,都能冻成冰棍儿。有一回,一个战士感冒了,一下子传染了四个。当时部队也没有什么药,我急得三天三夜没合眼。那时候家里白面少,做不了馒头大饼,我就熬点热乎的白面疙瘩汤,再上邻居家借俩鸡蛋,给孩子们送过去补补身子。”

张小平,1982来老松岭时22岁。“来到老松岭的新兵们都知道,必须来孙婶家认认门。孙婶会热情接待我们每一位新来的战士。我们有人生病打针,孙婶肯定会在身边照顾。孙婶还有个特别神的本领,她什么土方、偏方都知道。我们有人拉肚子、被蛇咬、被草耙子蜇,都是孙婶帮着治好的。”

赵玉莲说:“来当兵的战士,年纪都不大。谁心里难受了,就来跟我唠唠。谁训练胳膊磕肿了,我就帮着揉揉。”

冯宝刚,1986年在老松岭任指导员。“我到老松岭的时候,那里已经改编成武警连队了。孙婶特别善于做思想政治工作,可以称得上是“编外指导员”。孙婶热情随和,她就是战士们的知心人、好妈妈。战士们有心事都会跟孙婶说,家里来信了都愿意读给孙婶听。她跟战士们谈心、听战士们倾诉、鼓励战士们安心训练、安慰战士们不要想家。每届新兵来,孙婶都会记着他们的生日。生日当天,会亲手给战士煮碗长寿面、煮个荷包蛋,战士们吃着热腾腾的长寿面,就想起了妈妈的味道。”

赵玉莲回忆说:“当时战士衣服特别少,训练还紧。天天训练摸爬滚打,衣服都磨坏了。男孩子不会缝补,我就帮他们缝补丁、补窟窿、织背心……当年没有布,就借布票去换块布料。实在找不着布,把自己家孩子的衣服剪开给战士的衣服补上。”

李化祥,到老松岭当兵的时候刚刚17岁。“部队每年大概有两次被褥换洗,都是孙婶带着林业汽车队的家属来帮忙。她亲自帮我们洗被、手把手教我们做被。孙婶看我年纪小,也特别照顾我,我的衣服全都是孙婶给补的。我站岗回来,还能看到孙婶帮我刷好的鞋子,在我心里她就是我的妈妈。”

赵玉莲慢慢回忆着一个又一个动人的故事:“还有李长盛、赵喜武、刘忠孝……这些孩子都跟我家感情很深呀。”

“最后一口白面我得留给战士们,最后一尺布我得留着给他们补衣裳。”赵玉莲坚定又自豪:“我们全家人都是这么想的,也是这么做的。”

寒来暑往,日日夜夜。热饭包含关爱,针线连着牵挂。50多年来赵玉莲数不清曾借过多少鸡蛋?送过多少白面?缝过多少补丁?用过多少针线?她是战士们口中的“孙婶”,更是战士们共同的妈妈。“他们都是我的孩子!”赵玉莲的爱如同山野荒林间的春风细雨,如同严冬酷寒中的明媚阳光,抚慰着战士们坚韧成长、温暖着每一个战士们的心。

接过针线筐,拥军变军属

赵玉莲有6个孩子,5个女儿和1个儿子,他们都是听着老松岭的列车笛声长大的。拥军,成了赵玉莲家的家风,全家人耳濡目染,都走上了拥军之路。二女儿孙丽霞,就是其中之一。

(赵玉莲全家福)

孙丽霞说:“我从小就跟战士们朝夕相处,当时称呼他们大爷,后来叫叔叔,再往后就叫他们哥哥、弟弟。小时候最开心的事儿,就是抱着板凳去火车站篮球场看部队放的电影,《地道战》、《地雷战》、《南征北战》……每逢部队放露天电影,周围老百姓都开心得像过年一样。”

时光荏苒,长大后的孙丽霞自然而然地接过了妈妈的针线筐。“随着我长大,日子渐渐富了起来,战士们的生活也慢慢变好了,但是我家帮战士们补衣服的传统一直延续着。从前是妈妈,后来换成我。我得补得结结实实,让战士们好好训练。”巧手兰心、密密匝缝,每一根针、每一条线、每一道缝,都印满了孙丽霞的指印,都充满了她对战士们的敬意。

李英,1981年在老松岭任班长,他曾经也穿过孙丽霞补的衣裳。后来因地结缘,成为了孙丽霞的丈夫。

孙丽霞说:“我家里两个姐妹,长大后都嫁给了老松岭的兵,我家人与老松岭的战士们感情特别深。是老松岭把我家和部队紧紧联系在一起的,直到现在几百名原老松岭的战士依然跟我家保持联系。”

(左一李英,左二赵玉莲曾外孙,

左三孙丽霞,左四赵玉莲,左五赵玉莲外孙)

(2022年春节,市委常委、军分区政委殷波

看望了这个拥军世家)

随着国家经济的发展和国家对原始生态的保护,林木运输量日渐减少,老松岭周围的居民四散迁徙。与此同时,国家战略调整,长度规模不符合新标准的隧道不再需要部队把守,老松岭隧道守卫部队也听从指挥撤出驻地,永远地成为了历史。

孙丽霞说:“当时老松岭没有照相馆,最遗憾事就是没能多留下一些照片。如今只能从现存驻地的残迹中寻找一下当年的回忆了。”

2021年初,原老松岭隧道守卫部队的战士李友诚找到了孙丽霞。

已经身患癌症的李友诚,当时唯一的心愿就是回到曾经坚守6年的老驻地看一看。孙丽霞和丈夫李英亲自驾车,带着李友诚,沿着熟悉的山路往原老松岭驻地驶去。

再次走进这片热土,李友诚眼前看到的还是老松岭依旧挺拔的漫山松柏,耳边听到的还是动听又熟悉的鸟鸣虫吟。而当年的营房和赵玉莲家的老房子却闲置在那里,陈旧破败只剩下了断壁残垣。黑洞洞的窗口悲怆无言,训练场地杂草丛生。唯有远处隧道口上方“北老松岭”四个大字,还依稀能看到当年的模样。虽然已过去多年,但在李友诚的心里,当年的生活永远是那么艰苦又美好。对于曾经在这里摸爬滚打过的军人来说,这片满是野草和断壁的营地,有着特殊的意义。由从前的生机勃勃到今天的满目荒凉,这其中的滋味,也许只有曾经在这里坚守使命、挥洒青春的人们才体会得到吧……

(赵玉莲家的老房子)

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红

党的十八大以来,中国发展大踏步前进。似乎在转瞬之间,一座座现代化新城猝不及防般出现在眼前。宽阔繁华的都市,琳琅满目的商场,一幢幢美丽的建筑,让人有恍如隔世之感。

赵玉莲幸福地说:“咱们共产党今年都100岁了,现在生活真享福,穿啥有啥、吃啥有啥。”

逢年过节、“八一”建军,当年那些老松岭的战士们都会相约来牡丹江看看“孙婶”,回老松岭看看驻地。

这些从老松岭走出来的战士们,身上似乎都带着一股甘冒风雪的倔强和勇往直前的韧劲儿。退役转业后,他们奉献地方,成为了社会发展的中流砥柱。他们装着对人民的感激,鞠躬尽瘁、回馈社会;他们怀着对祖国的赤城,励精图治、披荆斩棘。坚韧、执着、百折不挠,成了这些老兵们天然的秉性,且矢志不移、历久弥坚。

(孙丽霞和原老松岭的战士、军属们)

赵玉莲常常和儿孙们提起当年战士们在老松岭挥汗如雨的日子。点点滴滴间,教会了儿孙们为人处事的道理;无影无形中,将守家卫国、英勇顽强的军人气节根植在儿孙们心里。如今,爱国守家已经成为赵玉莲家传承的使命。“都不当兵谁当兵?我当年也想当兵!现在孩子们只要有志气,我就把他们送到军营里。”

赵玉莲笑眯眯地看着外孙穿军装的照片爱不释手,“加上我这个外孙,我家就有5个给国家站岗的了。”

(赵玉莲家的5个兵)

“以前是大河有水小河满,现在是小河有水大河满。我的孩子多,好几百个呢!以后孩子们都会越来越好,只要他们好,我就幸福。”赵玉莲的脸上写满了甜蜜和知足,眼神中似乎又充满了希望与力量。

半个世纪、50余载,赵玉莲用素朴浑厚的拥军之心和爱国之情,感染着身边的每一个人。这种精神宛如圣洁地玉莲花般,在老松岭的松山茂林中落种生根、固蒂发芽。不知不觉间,在老松岭人们的心中散枝蔓叶、吐芯开花。